Comment le mot « mari » est-il apparu ?

Un mari est appelé à la vocation d'éleveur – de soin, d’engagement et d’aide à l'épanouissement de sa famille.

Photo: Biba Kajevic

Tout le monde sait ce qu’est un mari. Ou le sait-on vraiment ? Le définir simplement comme « un homme marié » n’est pas à la hauteur de la richesse et de la profondeur de ce terme et de la réalité à laquelle elle fait référence.

Comment mieux comprendre toute la signification de ce qu’est un mari ? Comme c’est souvent le cas, l’anglais nous fournit des indices. Le mot husband (mari) provient du vieil anglais « husbonda », lui-même dérivé du vieux norrois « husbondi », qui signifie « maître de maison » ou « habitant de la maison ». Il s’agit d’une combinaison de « hus » (maison) et de « bondi », qui signifie « habitant, propriétaire ou paysan ».

L’American Heritage Dictionary mentionne : « Le maître de maison était généralement aussi un époux, bien sûr, et il semblerait que le principal sens moderne de mari provienne de ce chevauchement. »

Le mari : plus qu’un simple mot

Déjà, cette lignée linguistique commence à nous montrer que, dans l’esprit de nos ancêtres, le concept de mari était lié à l’idée d’un lieu, d’un morceau de terre ou d’un foyer. Le travail que lui et sa femme étaient sur le point d’entreprendre, l’édification d’une vie commune et d’une famille, nécessitait une forme de soutien très tangible, un lieu où l’on pouvait produire de la nourriture et avoir un abri. Dans l’esprit de nos ancêtres, il semble qu’un maître de maison et un homme marié étaient pratiquement synonymes.

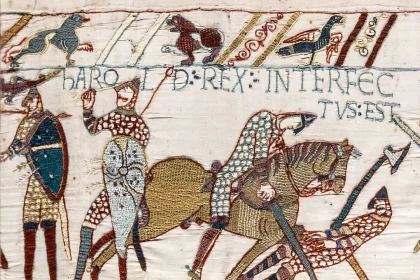

Cela nous aide à comprendre que, traditionnellement, être un mari n’était pas seulement un engagement envers une femme, mais aussi un engagement envers un lieu et un foyer, qui était le substrat de la vie commune d’un homme et d’une femme. Cette prise de conscience s’accentue lorsque l’on sait que le mot nordique « bondi » est également lié au mot « bond » qui, au Moyen Âge, pouvait désigner une personne qui était un serf – un paysan lié par le système féodal au travail de la terre sur le domaine d’un seigneur. Le serf était lié à la terre.

Ainsi, être un mari est une sorte de « servitude ». Comme le serf, le mari n’est pas libre. Il n’est pas libre de s’attacher à une autre femme. Il n’est pas non plus libre de se déplacer d’un endroit à l’autre, indépendamment de sa famille, comme il pouvait le faire avant le mariage. Le mari est un homme qui s’enracine pour faire grandir quelque chose de nouveau. Paradoxalement, il trouve une plus grande liberté et un plus grand épanouissement en sacrifiant ses propres options personnelles au profit d’un engagement dans lequel il peut découvrir le meilleur de ce que sa nature a à offrir.

Une étymologie profonde

Un autre mot lié au mot « mari » nous éclaire encore un peu plus sur ce rôle masculin. À première vue, le mot « élevage » ne semble pas avoir de lien direct avec le mot « mari ». « L’élevage » est défini comme la culture des plantes et des animaux, l’utilisation prudente des ressources ou le soin d’un ménage. Mais comme nous avons déjà commencé à voir l’importance étymologique de « mari » par rapport à « ménage », nous pouvons commencer à comprendre la signification de cette définition. Le philosophe John Cuddeback a écrit sur son blog LifeCraft, que « l’apparente ‘ambiguïté’ du mot mari met en évidence une grande vérité : les arts de prendre soin des choses matérielles (dans lesquels la terre occupe une place unique, mais certainement pas exclusive) sont étroitement liés au mariage ».

Le grand écrivain agraire Wendell Berry a expliqué que le mot « élevage » est le nom d’un lien. Dans son sens premier, il désigne le travail d’un homme domestique, d’un homme qui a accepté d’être lié à la maison. Cultiver, c’est utiliser avec soin, garder, sauver, faire durer, conserver.

En partenariat avec sa femme, le mari a pour tâche de gérer les affaires du ménage de manière à créer un environnement dans lequel tous les membres de la famille peuvent s’épanouir. Il est évident qu’autrefois, la base d’une vie domestique aussi saine était la production de nourriture, qui dépendait de l’art agricole – d’où l’idée de « l’élevage ». Comme l’écrit Wendell Berry, « l’usage ancien nous dit qu’il y a aussi un élevage de la terre, du sol, des plantes et des animaux domestiques – évidemment à cause de l’importance de ces choses pour le ménage ».

De ce point de vue, l’élevage englobe un large éventail d’activités qui se déroulent dans le contexte du ménage. Toutes visent à actualiser le potentiel des êtres vivants – humains et non humains – au sein du foyer ou de la parcelle de terre. Il favorise leur croissance et leur bonheur dans le cadre d’un processus magnifiquement synergique.

Des significations multiples, mais un seul objectif

Ces considérations linguistiques nous rappellent qu’à l’origine, l’idée de « mari » renvoyait à une entreprise bien plus vaste que le simple amour d’un homme pour une femme, même si ce lien en constituait certainement l’origine et le cœur. M. Cuddeback a expliqué que « lorsqu’un homme se marie, le premier ‘lien’ de sa vie doit être avec sa femme. Mais ce lien fait partie d’un réseau de liens, un réseau centré sur le foyer qu’ils construisent ensemble. En effet, parce qu’un homme se lie à sa femme, il se lie également à leur foyer commun, à leur place partagée dans le monde ».

Lorsqu’un homme et une femme s’aiment, ils souhaitent tout partager l’un avec l’autre. L’amour, par nature, consiste à donner et à recevoir. Le mari et la femme souhaitent partager un toit, une table, un lit. Ils souhaitent partager leurs fardeaux et redoubler leurs joies. Et ils souhaitent partager une nouvelle vie l’un avec l’autre et avec le monde sous la forme d’enfants.

Tout cela équivaut à une « vie commune », un « réseau de connexions », comme le dit M. Cuddeback, qui nécessite des ressources matérielles ordonnées et orientées vers l’épanouissement de chaque personne au sein de la famille et du foyer. Le mari travaille à l’orchestration de cette symphonie complexe, la symphonie de la vie humaine vécue ensemble par amour.

Tout commence et se termine là, par l’amour, et si le mari est « maître de maison », c’est en tant que serviteur. La gestion des biens matériels du ménage constitue le service d’un mari à sa femme et à ses enfants. Comme l’a magnifiquement exprimé M. Cuddeback, « un mari au sens le plus complet du terme est un homme qui est tombé amoureux d’une femme et qui découvre ensuite que son amour pour elle l’appelle à cette vaste entreprise ».

Cette notion de biens du ménage, gérés au service de la famille, devrait être au cœur de notre conception de l’économie, selon des philosophes remontant jusqu’à Aristote. Après tout, Aristote a commencé son livre sur l’économie en parlant du ménage.

Un système économique axé sur la famille est un bon système économique. Dans ce cas, le début et la fin du processus économique ne consistent pas à permettre aux entreprises d’accumuler sans fin des richesses, mais à fournir aux familles et à l’ensemble de la communauté ce dont elles ont besoin pour prospérer. Le début et la fin sont l’amour et la communauté humaine.

Les maris, comme les nations, feraient bien de se rappeler leur motivation fondamentale. « C’est toujours une question d’amour, et l’amour rassemble les choses », écrit-il. « Un homme marié découvre que son premier amour ne réduit pas sa vie. Au contraire, par une magie profonde, la maturation de cet amour élargit son cœur, sa vision et le travail de ses mains pour englober plus que ce qu’il aurait pu imaginer. »

Walker Larson enseigne la littérature et l'histoire dans une académie privée du Wisconsin, où il réside avec sa femme. Il est titulaire d'une maîtrise en littérature et langue anglaises, et ses écrits sont parus dans The Hemingway Review, Intellectual Takeout, et dans son Substack, "TheHazelnut".

Articles actuels de l’auteur

05 décembre 2025

Avant le minimalisme, il y avait les moines

14 novembre 2025

L’adoubement du chevalier, une initiation sacrée